能見度區域變化

能見度區域變化

許大偉、莫慶炎

2011年3月

氣象學上能見度是指正常視力的人能夠看到和辨認出適合目標的最大距離。當光線被空氣中的水滴、沙塵或懸浮粒子吸收和散射時,能見度便會降低。香港雖然面積不大,但受地理及氣象條件影響,偶然會出現較大的能見度區域變化,以下是其中兩個個案。

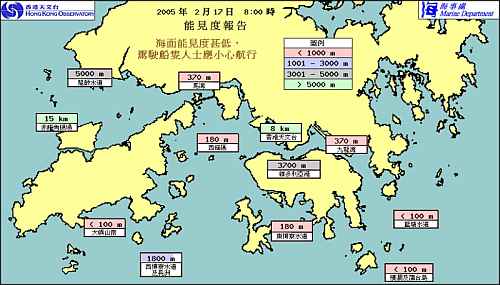

2005年2月17日,廣東沿岸一帶吹著偏南風,這股濕潤氣流經過較涼的海面時,空氣中的水份凝結成霧。當日清晨,橫瀾 島錄得相對濕度為100%,反映水汽已達到飽和程度,在海霧的籠罩下,附近海域的能見度下降至300米左右。同一時間,赤鱲角的相對濕度則只介乎75% 至80%,條件不利於霧的形成,該區能見度維持在10公里以上。及至早上8時,兩地能見度的差異更大,橫瀾島一度低於100米,赤鱲角則高達15公里。

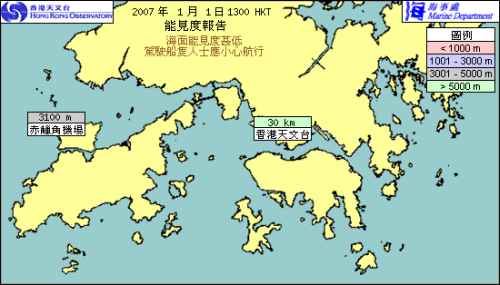

2007年1月1日,華南持續受乾燥東北季候風影響,普遍天晴。當日下午,香港大部份地區吹和緩東至東北風,天文台的能見度達到30公里;在西部例如赤鱲角一帶則吹著微弱西北風。在西北風和偏東風匯聚的情況下,加上離地面約1公里處有一逆溫層造成大氣較為穩定,空氣中的懸浮粒子難以擴散,赤鱲角的能見度曾下降至3100米。要得知分區的實時能見度,可以參閱天文台網頁,網址為

https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/ts/index_vis.htm

圖1 2005年2月17日早上8時,香港分區能見度。大嶼山的山脈阻擋了潮濕的偏南氣流,不利霧在赤鱲角附近形成。

圖2 2007年1月1日下午1時,香港分區能見度。微弱西北風與背景風在赤鱲角附近匯聚,令能見度下降。

本港天氣

本港天氣 天氣預測

天氣預測 天氣警告

天氣警告 漁民天氣

漁民天氣 航運天氣

航運天氣 航空天氣

航空天氣 天氣監測圖像

天氣監測圖像 地理信息系統天氣服務

地理信息系統天氣服務 熱帶氣旋

熱帶氣旋 中國天氣

中國天氣 世界天氣

世界天氣 氣候資料服務

氣候資料服務 警告及信號資料庫

警告及信號資料庫 特殊天氣現象統計資料

特殊天氣現象統計資料 每月天氣摘要

每月天氣摘要 氣候變化

氣候變化 厄爾尼諾與拉尼娜

厄爾尼諾與拉尼娜 地震

地震 海嘯

海嘯 潮汐

潮汐 地磁

地磁 太空天氣

太空天氣 天文觀測天氣資訊

天文觀測天氣資訊 互動版太陽路徑圖

互動版太陽路徑圖 天文資料

天文資料 有趣天文現象

有趣天文現象 授時服務

授時服務 曆法

曆法 年曆

年曆 實時香港輻射水平

實時香港輻射水平 認識輻射

認識輻射 輻射監測、評價及防護

輻射監測、評價及防護 環境輻射監測計劃

環境輻射監測計劃 大亞灣應變計劃

大亞灣應變計劃 相關網站

相關網站 學校

學校 旅遊

旅遊 運動

運動 戶外攝影

戶外攝影 社區天氣觀測計劃

社區天氣觀測計劃 長者

長者 觀星

觀星 天文台之友

天文台之友 小小天文台

小小天文台 教育資源

教育資源 360 漫遊天文台

360 漫遊天文台 「度天」賞雲

「度天」賞雲 國際雲圖(簡體中文)

國際雲圖(簡體中文) 天文台全方位遊

天文台全方位遊 公眾課程及活動

公眾課程及活動 訂閱電子通訊

訂閱電子通訊 研究論壇

研究論壇 刊物

刊物 國際原子能機構

國際原子能機構 臨近預報區域專業氣象中心(英文)

臨近預報區域專業氣象中心(英文) 亞洲航空氣象中心

亞洲航空氣象中心 社交媒體

社交媒體 新聞公報

新聞公報 最新消息

最新消息 天文台最新動態

天文台最新動態 立法會答問

立法會答問 天文台網誌

天文台網誌 天氣隨筆

天氣隨筆 天氣廣播站

天氣廣播站 氣象冷知識

氣象冷知識 新聞發佈會

新聞發佈會 有關熱帶氣旋的廣播

有關熱帶氣旋的廣播 天文台消息

天文台消息 職位空缺

職位空缺 招標公布

招標公布 應用程式

應用程式 個人版網站

個人版網站 天氣精靈

天氣精靈 文字版本

文字版本 RSS天氣資訊頻道

RSS天氣資訊頻道 有聲網頁

有聲網頁 表格

表格 開放數據集

開放數據集 天文台部門短片

天文台部門短片 抱負和使命

抱負和使命 組織結構

組織結構 品質管理

品質管理 香港天文台 - 香港便覽

香港天文台 - 香港便覽 香港天文台2024

香港天文台2024 服務概覽

服務概覽 天文台綱領範圍

天文台綱領範圍 香港天文台的歷史

香港天文台的歷史 事業@香港天文台

事業@香港天文台 瀏覽數字

瀏覽數字